歯周病 IMPLANT CASE

- なかの歯科 ホーム

- 歯周病

歯周病治療

歯周病治療

歯周病は歯を失う原因の代表的なもので、炎症によって歯肉や骨が破壊されて歯が抜け落ちてしまう病気です。虫歯と同様、痛みが出てきたころには歯周病が進行しているので、早期発見・早期治療が重要です。

当院は「川崎市歯周疾患検診」実施医療機関です。多くの患者さまの歯周病を診察しており、適切な治療を行なっています。

当院で行なう歯周病治療

歯周病治療で大切な、初期段階での発見に力を入れています。適切に診査を行ない、患者さまに口腔内の画像をご覧いただきながら歯周病の状態について丁寧に説明します。また、段階に応じて今後の治療方針についても共有します。歯を安定させて、食事しやすい状態を長く維持できるよう努めています。

歯周病の初期症状として以下のようなものがありますが、なかでもわかりやすい症状が歯肉からの出血です。こうした症状が見られるようであれば、歯科医院で検診を受けることをおすすめします。

歯周病が重症化すると、治療をしたとしても病気の進行を止めるのが難しくなっていきます。症状がない場合でも検診を受けられますので、歯周病が気になる方はお気軽にご相談ください。

歯周病のよくある初期症状

歯周病のよくある初期症状

- 歯を磨くと歯肉から出血する

- 水を飲むとしみる

- 口臭が気になる

- 歯肉がムズムズする、腫れている

- 歯がグラグラする

- 口の中がネバネバする

- 硬いものが噛みにくい

歯周病が進んでしまうと…

歯周病が進むと、歯を支えている骨が溶けて歯肉が下がり、歯が長く見えるようになります。また、歯がグラグラと揺れて歯と歯肉の隙間(歯周ポケット)も大きく開き、歯磨きが難しくなります。

この写真は、歯周病により数本の歯を失った患者さまのものです。当院で歯周病の治療とインプラント埋入治療も受けられました。そのため食事が不自由なくできるところまで回復し、その後も定期検診を受けて20年以上も健康的な歯を維持しています。

歯周病のX線診査

歯周病が中等度に進行している場合は、レントゲン写真による診断、そして適切な治療が必要です。レントゲン写真によって歯石の付着を確認し、隅々まで取り除いて口腔内の環境を改善します。

歯石を取り除いたあとは、歯磨きを適切にできるよう指導します。

歯周病の検査・治療方法

プラークコントロール

プラークとは、歯周病の原因にもなる歯垢のことです。歯磨きでも歯垢を落とすことはできますが、歯科医院でクリーニングを受けることで細かいところに付着している歯垢も除去できます。歯磨きでも歯垢をおとすことはできます。普段の歯磨きが重要であり、当院では、歯磨きの仕方を指導しております。

歯垢は酸や毒素を産出しており、これが歯周病を引き起こします。歯磨きやクリーニングを行なって細菌の数をコントロールできれば、歯周病の予防や改善につながります。

スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

歯垢がそのまま放置されてしまうと、硬化して歯石とよばれる状態になります。これが歯や歯根の表面に付着すると、歯ブラシで磨くだけでは除去できなくなってしまいます。とくに、歯根についている歯石は見落とされやすく、歯周病を進行させる原因となります。

これを取り除くための治療を「スケーリング」「ルートプレーニング」といい、歯周組織の回復を促します。

フラップ手術(歯肉剥離掻爬術)

歯周病が進行すると、歯周ポケットの深いところに歯垢や歯石が付着して、通常のスケーリングやルートプレーニングでは除去が難しくなります。こうしたケースでは、歯肉を切開して歯根を明視できる状態にして汚れを取り除いていく「フラップ手術」を行ないます。直接患部を見ることができるので、歯根面を徹底的に清掃できます。

リグロスを用いた歯周組織再生療法

リグロスとは、歯を支える歯周組織を再生させる効果をもつ薬剤で、細胞を増やす成長因子を含んでいます。歯肉を切開して歯垢や歯石などを徹底的に取り除いたうえで、歯周病によって骨などが欠損している部分にリグロスを塗布します。リグロスを塗ることで成長因子が作用し、細胞や血管を作って骨などの歯周組織の再生を促します。

- ・歯周ポケットの深さが4mm以上、骨欠損の深さが3mm以上の垂直性骨欠損のある場合に使用します。

- ・基本的に保険診療ですが、自費(保険適用外)の治療法と併用すると保険診療ではなくなります。

- ・すべての部位に適用できるわけではありません。

- ・歯周組織が再生するまで半年から1年ほどかかります。

- ・インプラント埋入治療に関する有効性および安全性は確立していません。

- ・再生作用が強く、正常な細胞と同時にがん細胞も活性化させることがあるため、がんの方への使用は適しません。

リスク・副作用について

インプラント埋入治療にともなう一般的なリスク・副作用

- ・機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- ・インプラントの埋入にともない、外科手術が必要となります。

- ・高血圧症、心臓疾患、喘息、糖尿病、骨粗鬆症、腎臓や肝臓の機能障害などがある方は、治療を受けられないことがあります。

- ・手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

- ・手術後、歯肉・舌・唇・頬の感覚が一時的に麻痺することがあります。また、顎・鼻腔・上顎洞(鼻腔の両側の空洞)の炎症、疼痛、組織治癒の遅延、顔面部の内出血が現れることがあります。

- ・手術後、薬剤の服用により眠気、めまい、吐き気などの副作用が現れることがあります。

- ・手術後、喫煙や飲酒をすると治療の妨げとなるので、1週間は控えてください。

- ・インプラントの耐用年数は、口腔内の環境(骨・歯肉の状態、噛み合わせ、歯磨きの技術、メンテナンスの受診頻度、喫煙の有無など)により異なります。

- ・毎日の清掃が不十分だった場合、インプラント周囲炎(歯肉の腫れや骨吸収など)を引き起こすことがあります。

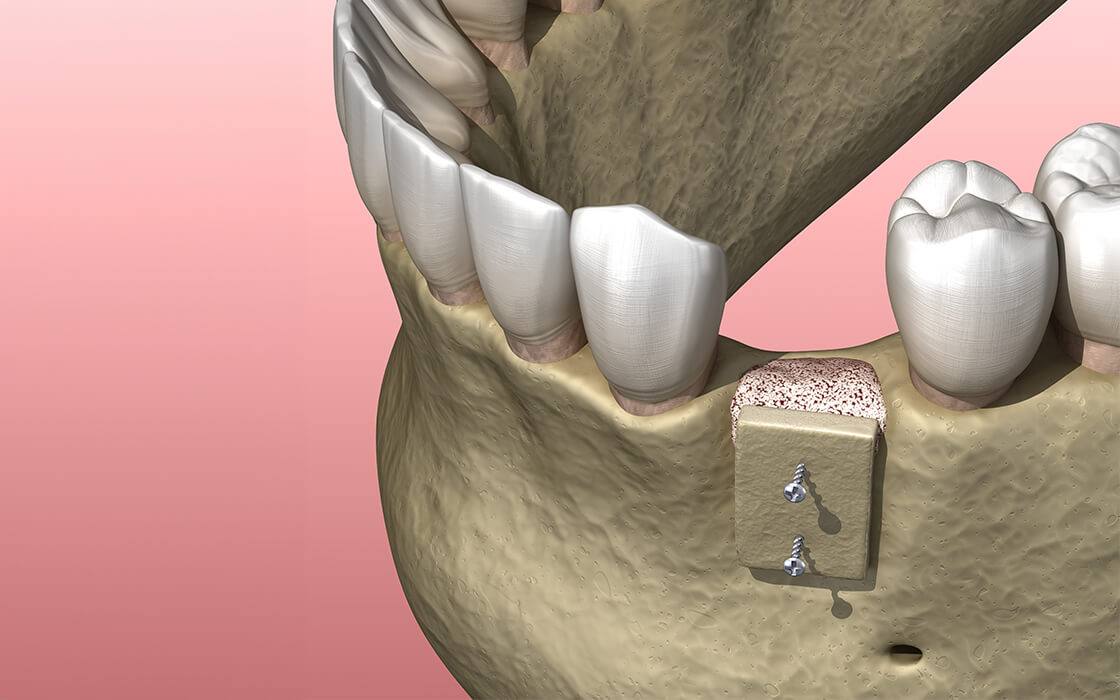

骨造成にともなう一般的なリスク・副作用

- ・機能性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- ・外科手術が必要となります。

- ・手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

- ・治療後、骨がしっかりと作られるまで3~6ヵ月の治癒期間が必要です。

- ・歯周病の方、心疾患や骨粗鬆症など内科的な疾患のある方は、骨造成治療が適さないことがあります。

- ・口腔内の衛生状態の悪い方、顎骨が足りない方、免疫力や抵抗力が低下している方、歯周病発生リスクの高いとされる糖尿病の方、喫煙する方は、すぐに治療できないことがあります。

- ・日常的に服薬しているお薬などが治療に影響することがあります。

- ・サイナスリフト・ソケットリフトの処置にあたり、上顎洞膜が破れる可能性があります。その場合、手術後に抗生剤を服用して感染を予防し、膜が自然に治癒するまで待ちます。

- ・体の状態や細菌感染により、骨補填材と骨とが結合しない場合があります。この場合、原因を取り除き、ご希望があれば再治療を行ないます。

- ・骨の成長途中であるお子さま(おおよそ18歳未満の方)、妊娠中の方は治療が受けられません。